その「夢のマイホーム」、30年後も“夢のまま”ですか?

これまでの計画編で、資金計画の羅針盤を手にし、最高のチームを組み、理想の間取りを描き上げてきたあなた。家の全体像が見え始め、胸の高鳴りが抑えられない時期かもしれませんね。

しかし、ここで一度だけ、冷静になって、少し遠い未来に想いを馳せてみませんか?

- その素敵な家は、10年後、20年後、そして30年後も、本当にあなたの家族を守り、快適な暮らしを提供し続けてくれるでしょうか?

そんな、未来への問いかけに、先人たちは一つの答えを残してくれています。 「備えあれば憂いなし」

日頃から準備をしておけば、いざという時も心配ない――。 家づくりにおいて、この言葉は、目先のデザインや間取り以上に、あなたの家族の未来を、何十年にもわたって守り続けるための「最も重要な設計思想」となるのです。

この記事は、あなたを不安にさせるためではありません。見過ごしがちな「未来のリスク」に光を当て、それらに対する具体的な「備え」を、今の設計図に賢く盛り込むための知恵をお伝えします。

さあ、未来の家族から「ありがとう」と言われる家づくりを、始めましょう。

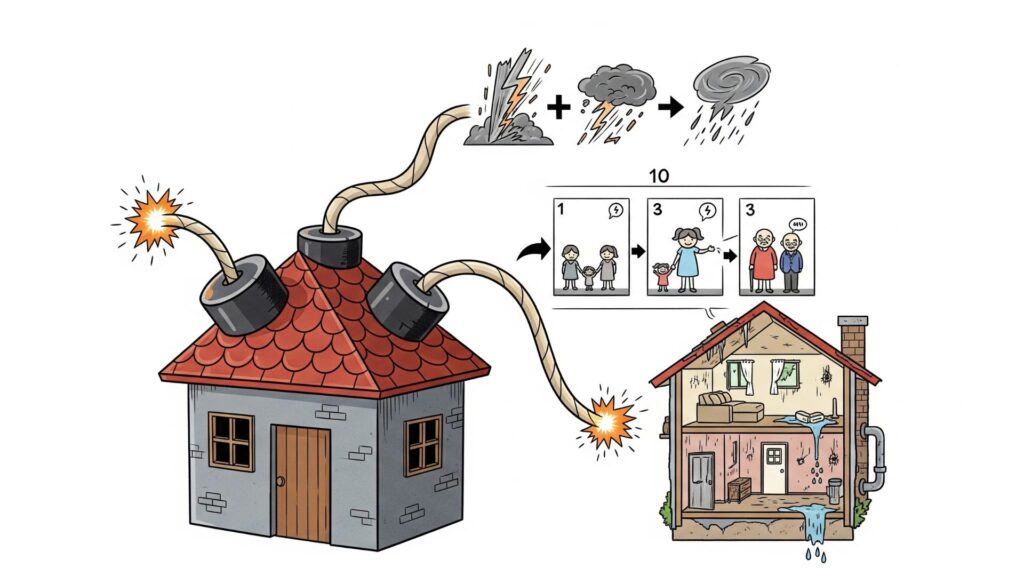

第1章:「憂い」の正体 ― マイホームの未来に潜む、3つの“時限爆弾”

「憂い」とは、漠然とした不安ではありません。家を建てた後に、高い確率で訪れる、具体的な3つのリスクです。まずは、その正体をしっかりと直視しましょう。

憂い1:自然災害という「突然の憂い」

地震、台風、ゲリラ豪雨、そしてそれに伴う停電…。日本に住む以上、これらのリスクから逃れることはできません。「私たちの地域は大丈夫」という楽観は、もはや通用しない時代です。家そのものの強度だけでなく、ライフラインが絶たれた時に、どう生活を維持するかという視点が不可欠です。

憂い2:家族の変化という「静かなる憂い」

「今」のあなたにとって完璧な間取りが、未来のあなたにとっても完璧であり続けるとは限りません。 子供は成長し、やがて独立します。使われなくなった子供部屋はどうなるでしょう? あなたの両親との同居が、ある日突然始まるかもしれません。そして、あなた自身も必ず歳を取ります。階段の上り下りが辛くなった時、今の間取りは、あなたに優しく寄り添ってくれるでしょうか。

憂い3:家の劣化という「確実な憂い」

新築の輝きは、永遠ではありません。家は、あなたが住み始めた瞬間から、少しずつ劣化していきます。外壁の塗装、屋根の防水、キッチンやお風呂の設備交換…。これらは、10年、15年、20年という単位で、確実に、そしてまとまった費用を伴ってやってきます。この「長期修繕計画」という視点がなければ、将来、突然の出費に頭を抱えることになるのです。

第2章:「備え」としての設計 ― 未来の憂いを“安心”に変えるアイデア集

未来の「憂い」の正体がわかれば、あとはそれに備えるだけです。設計段階の今だからこそできる、具体的な「備え」を3つのカテゴリーに分けてご紹介します。

【災害への備え】家族の“命”と“暮らし”を守り抜く

家の骨格を最強にする(耐震・耐風) デザインも大事ですが、何よりも優先すべきは構造の強さです。専門的な話になりますが、「許容応力度計算」による耐震等級3を取得することを、一つの目標にしましょう。これは、消防署や警察署など、防災の拠点となる建物と同等の、最高レベルの耐震性能です。

ライフラインが絶たれても、家で暮らす(フェーズフリー) 太陽光発電と蓄電池を設置すれば、停電時でも、日中は電気を使い、夜は貯めた電気で過ごすことができます。冷蔵庫が使え、スマホが充電できる安心感は、何物にも代えがたい「備え」です。また、少し大きめのパントリー(食品庫)を設ければ、ローリングストック法による食料や水の備蓄も万全です。

最後の砦としての「保険」 物理的な備えと同時に、「金銭的な備え」も不可欠です。火災保険・地震保険は、万が一の際に生活を再建するための命綱。補償内容や保険料は会社によって大きく異なるため、保険スクエアbang!のような一括見積もりサイトで、複数の保険を比較検討し、あなたの家に最適なプランを選びましょう。

【家族の変化への備え】間取りに“可変性”という魔法をかける

将来の家族構成の変化に、しなやかに対応できる間取りの工夫です。

子供部屋は“仕切れる”一部屋に 子供が小さいうちは、走り回れる大きな一部屋として使い、成長に合わせて、壁や可動式の収納で二部屋に仕切れるように、あらかじめドアや窓、コンセントを二つずつ設けておく。これは、コストを抑えつつ将来に対応できる、定番のテクニックです。

1階に“未来の寝室”を 今は客間や趣味の部屋として使うとしても、1階に6畳程度の個室を一つ作っておきましょう。歳を重ね、階段の上り下りが辛くなった時、そこがあなたの寝室になります。水回りの近くにあれば、なお理想的です。

将来の“バリアフリー”を見越す 今すぐは不要でも、廊下やトイレの幅を少しだけ広く設計しておく。玄関ポーチに、将来スロープを設置できるスペースを確保しておく。こうした小さな配慮が、未来の暮らしやすさを大きく左右します。

【家の劣化への備え】“メンテナンスフリー”に近づける

修繕の回数と費用を、できるだけ減らすための「備え」です。

高くても“長持ちする素材”を選ぶ 例えば外壁。初期費用が安いサイディングを選ぶか、少し高くても、塗装のメンテナンス周期が長いタイルやガルバリウム鋼板を選ぶか。目先の数十万円の差が、30年間で数百万円のメンテナンス費用の差になることもあります。ライフサイクルコスト(LCC)という視点を持ちましょう。

家は“シンプルな形”が一番 凹凸の多い複雑なデザインの家は、見た目はおしゃれですが、雨漏りのリスクが高まり、修繕の際の足場代も高くなります。長く安心して住むためには、できるだけシンプルな総二階建てなどが、実は最も合理的です。

「長期修繕計画書」を必ずもらう 契約前に、ハウスメーカーや工務店に、「30年間の長期修繕計画書をください」とお願いしましょう。いつ、どこに、どれくらいの費用がかかるのかを事前に把握し、計画的に修繕費を積み立てていく。これが、将来の家計を守るための、最も重要なアクションです。

第3章:「備え」の優先順位 ― 何を優先し、何を割り切るか?

限られた予算の中で、これら全ての「備え」を完璧に実現するのは不可能です。そこで重要になるのが、あなたの家族にとっての「優先順位」です。

【家族会議】私たちの「備え」の優先順位を決めよう

最優先すべき備え(MUST):家族の生命と安全に直結すること。

(例:耐震等級、ハザードマップの確認、火災・地震保険)

次に優先したい備え(WANT):日々のQOLと、長期的なコスト削減に繋がること。

(例:家の断熱性能、メンテナンス性の高い素材、太陽光発電)

余裕があれば考えたい備え(NICE TO HAVE):快適性や利便性をさらに高めるもの。

(例:蓄電池、全館空調、高度なホームセキュリティ)

「私たちが一番怖いのは、地震?それとも老後の生活?」 「光熱費を抑えることと、メンテナンス費用を抑えること、どっちが重要?」

このように、家族でとことん話し合い、価値観をすり合わせることで、あなただけの「備えのカタチ」が見えてきます。

まとめ:最高の「備え」は、未来の家族への“ラブレター”

家づくりにおけるこの言葉は、未来を過剰に恐れるためのものではありません。それでも、完璧な家は存在せず、完成後には必ず小さな後悔が生まれるもの。大切なのは、その家を『住めば都』と育てていく心構えです。 未来を合理的に予測し、愛情を持って準備することで、何十年にもわたる“安心”を手に入れるための、最高の知恵なのです。

素晴らしいデザインや、流行りの間取りも大切です。しかし、それらは、家族の命と財産、そして幸せな時間を、長く、長く守り続ける「揺るぎない安心」という土台の上にあってこそ、本当の輝きを放ちます。

今、少しだけ未来に目を向け、賢い「備え」を設計図に書き込むこと。 それが、10年後、20年後、30年後のあなたの家族から、「あの時、考えてくれて本当にありがとう」と心から感謝される、最高のラブレターになるのです。

💡目先のデザインや間取りだけでなく、30年後も家族が安心して暮らせる「備え」を設計する。

💡「災害」「家族の変化」「家の劣化」という未来のリスクを直視し、具体的な対策を講じる。

💡家族で話し合い、自分たちにとっての「備え」の優先順位を明確にする。

💡ライフサイクルコスト(LCC)の視点を持ち、メンテナンス性に優れた素材や設計を選ぶ。

このように賢く行動をデザインし「未来を合理的に予測し、今の設計図に、愛情のこもった「備え」を賢く盛り込むこと」こと、それこそが、何物にも代えがたい「何十年にもわたって家族の暮らしを守る「揺るぎない安心」と「持続可能な快適さ」」となるのです。

さあ、今日からあなたも「今の夢や憧ればかりに目を奪われ、未来に起こりうるリスクへの「備え」が抜け落ちている自分」から卒業しませんか? まずはハザードマップを確認し、自分たちが建てる場所の災害リスクを把握してみる。 その小さな一歩が、あなたの未来を確実に創り始めているはずです。

コメント