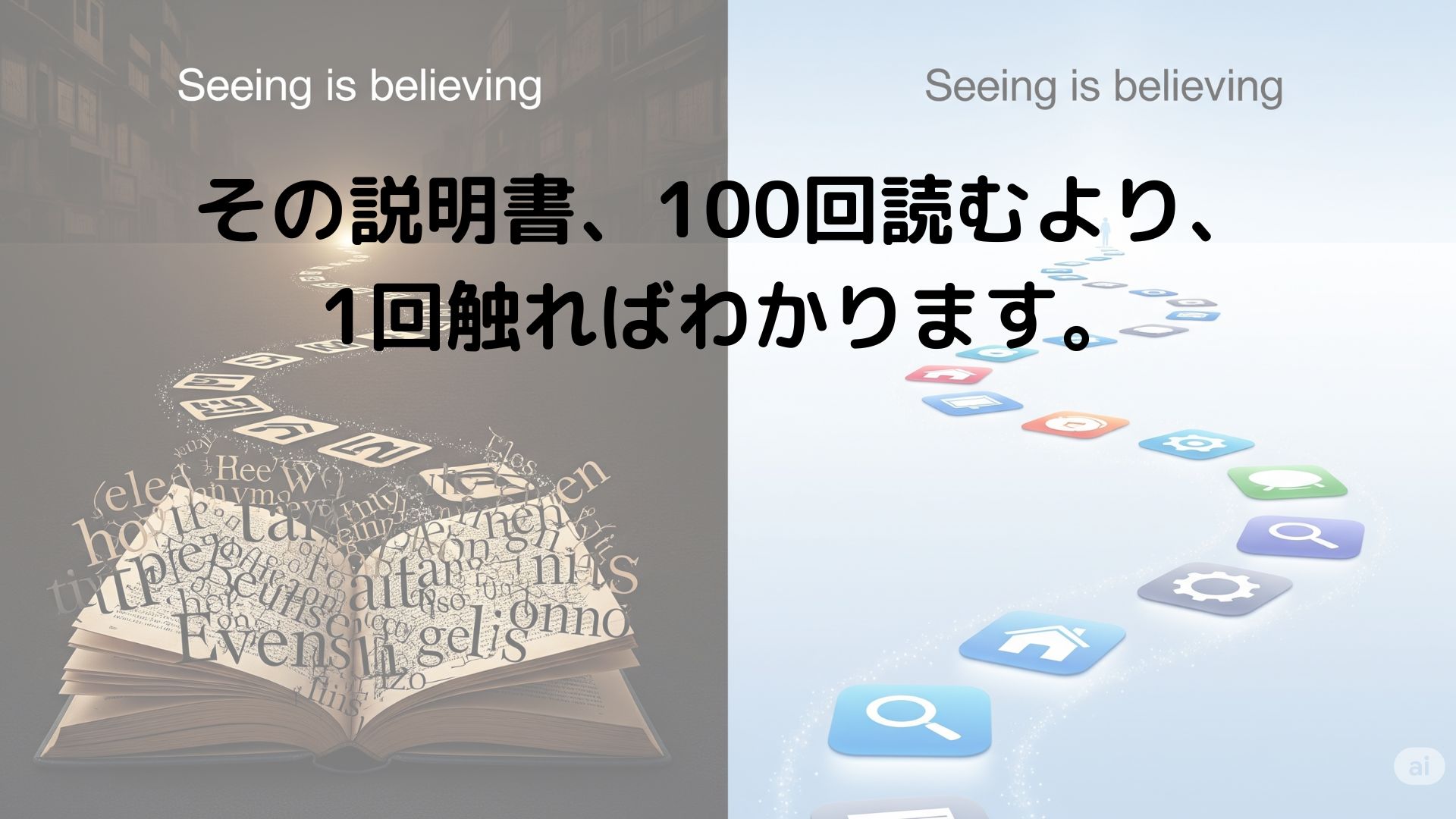

最新のガジェットを買ったはいいものの、分厚い説明書を読む気になれず、とりあえずいじくり回す。ウェブサイトで会員登録をしたいのに、どこをクリックすればいいのか分からず、イライラしながら画面を眺める…。

そんな格闘の末、ふとした瞬間に「あ、ここか!」と操作がわかった時の、あの小さな「アハ体験」。これこそ、まさに「百聞は一見に如かず(ひゃくぶんはいっけんにしかず)」を体感する瞬間です。

そしてこの古代の知恵、実はスマートフォンアプリやウェブサイトなど、現代テクノロジーの使いやすさを左右する、超重要な設計思想になっているのです。今回はこのことわざを、情報科学(UI/UXデザイン)の視点からクイズ形式で深掘りします!

挑戦状!ことわざ深掘りクイズ

「百聞は一見に如かず」の精神、つまり「説明を100回読む(聞く)よりも、1回見た(触った)方が早い」は、優れたデジタル製品をデザインする上での黄金律です。

説明書を読ませることなく、ユーザーが見ただけで「こう使えばいいんだな」と理解できるような、ストレスのない使い心地を目指すデザインの考え方を、特に何と呼ぶでしょう?

- アフォーダンス

- 直感的デザイン

- データベース

解答と解説

正解は… 2. の『直感的デザイン』(ちょっかんてきでざいん) でした!

「直感的」という言葉、よく耳にしますが、その正体は何なのでしょうか。物語仕立てで解説します。

【舞台:あなたのスマホにインストールされた、2つの写真加工アプリ】

- アプリA(百聞アプリ): 起動した途端、12ページにわたるチュートリアルが表示。「当アプリの基本操作」「高度なフィルター機能について」「画像の書き出し方法」…と、丁寧すぎる「説明(百聞)」が続きます。あなたは「いいから早く使わせてくれ…」とウンザリ。アイコンも独自のデザインで、どれが何だかサッパリわかりません。

- アプリB(一見アプリ): 起動すると、あなたの写真が一覧で表示され、その下に「+」や「フィルター」「保存」といった、見慣れたアイコンが並んでいます。あなたは説明を一切読まなくても、「+を押せば新しい写真を追加できるな」「この山のマークがフィルターだろう」と“直感”で理解し、サクサクと操作を進めることができます。

このアプリBの心地よさこそが、「直感的デザイン」の賜物です。

直感的デザインとは、ユーザーがこれまでの経験から培ってきた知識や常識(=メンタルモデル)を利用して、「次に何をすべきか」を考えさせることなく、自然に行動できるように設計すること。

例えば、多くのアプリで「ゴミ箱のアイコン=削除」「紙飛行機のアイコン=送信」が使われるのは、私たちがそのルールを既に「一見」して学習しているからです。デザイナーは、この共通認識を利用して「説明(百聞)」を省略し、スムーズな体験を作り出しているのです。まさに「百聞は一見に如かず」をシステムとして体現した考え方ですね。

【不正解の選択肢について】

- 1. アフォーダンス: これは、「モノが持つ、使い方を示唆する形」のことです。例えば、「ドアの取っ手は、引きたくなる形をしている」など。これは直感的デザインを実現するための重要な部品の一つですが、デザイン全体の思想を指す言葉としては「直感的デザイン」がより適切です。惜しい!

- 3. データベース: これは、情報を整理・保存しておくためのシステム(倉庫のようなもの)です。ユーザーが直接触れる画面のデザインとは異なる、裏側の仕組みの話ですね。

深掘り豆知識コーナー

- ことわざの由来: この言葉の出典は、古代中国の歴史書『漢書』です。前漢の時代、異民族の侵攻にどう対処すべきかという議論が朝廷で行われました。その際、将軍であった趙充国(ちょうじゅうこく)が、「机上で100回議論する(百聞)よりも、私が現地へ赴いて直接状況を見る(一見)ことの方が、よほど確かな作戦を立てられます」と皇帝に進言した故事に由来します。現場の一次情報がいかに重要かを示す、力強い言葉です。

- 面白雑学:デザインの神様が掲げた「考えるな!」

ウェブユーザビリティの第一人者であるスティーブ・クルーグ氏の有名な著書のタイトルは、『Don’t Make Me Think(私に考えさせるな)』です。これは直感的デザインの精神を最も端的に表した言葉として、多くのデザイナーにとっての聖書(バイブル)となっています。ユーザーが「これは何だろう?」「どこをクリックすれば?」と一瞬でも考え込んでしまうのは、デザインの敗北である、という厳しいながらもユーザー愛にあふれた思想です。究極の「一見に如かず」を目指す世界が、ここにあります。

この、「理論(論)」よりも、「観察できる事実(証拠)」を重んじる姿勢こそ、近代科学の根幹をなす哲学です。 その、知的で、謙虚な探求の精神については、こちらの記事で、さらに詳しく解説しています。

まとめ:明日から使える「知恵」

「百聞は一見に如かず」は、単なる古い教訓ではありませんでした。それは、現代の情報科学、特にUI/UXデザインの世界で「ユーザーに考えさせない」直感的デザインという形で昇華され、私たちのデジタルライフを支える中心的な思想となっていたのです。

つまり、このことわざが本当に教えてくれるのは、優れたコミュニケーションの本質は、言葉を尽くすことではなく、相手が一目見て理解できるような「見せ方」を工夫することにある、という普遍的な真実です。プレゼン資料を作る時、誰かに何かを教える時、この「一見」の力を意識するだけで、伝わり方は劇的に変わるはずです。

あなたが「これは直感的で使いやすい!」と感じるアプリや製品は何ですか?ぜひコメントで教えてください。

この記事では、「直感的デザイン」という、強力な、設計思想を、学びました。では、この、思想が、私たちの、キャリアにおいて、最も、その人の、評価を、左右する、と言っても、過言ではない、重要な、ビジネスシーンとは、一体、どこでしょうか? 「立つ鳥跡を濁さず」ということわざが、その、答えを、教えてくれます。

この記事では、製品を「いかに使いやすく見せるか」という、UI/UXデザインの重要な一面を探りました。しかし、その前に、もっと大切なことがあります。それは、「そもそも、ユーザーが、本当に欲しがっているものは、何か?」という問いです。その問いを見誤った時に起きる悲劇を、「豚に真珠」ということわざを通して、解説したのが、こちらの記事です。

コメント