「今年こそは!」その誓い、今どうなっていますか?

- 本棚でほこりをかぶっている、買ったばかりの英語の参考書。

- 「明日から本気出す」と心に決め、気づけば数ヶ月が経ったダイエット計画。

- 意気揚々と始めたプログラミング学習、最初の「Hello World」で満足して止まっている。

もし、これらの光景に胸がチクリと痛むなら、あなたも「どうせ自分は続かない…」という自己嫌悪の沼にはまっている一人かもしれません。

「自分はなんて意志が弱いんだ」「才能がある人は、苦もなく努力を続けられるのに…」

そんな風に自分を責めていませんか?でも、安心してください。あなたの努力が続かないのは、決して「意志」や「根性」の問題ではありません。

この記事でご紹介することわざは、「雨垂れ石を穿つ(あまだれいしをうがつ)」。

この古くからの教えには、実は、現代の脳科学や心理学にも通じる「継続」の真理が隠されています。この記事を読めば、なぜあなたの努力が三日坊主で終わってしまうのか、その本当の原因がわかります。そして、意志の力に一切頼らず、誰でも「継続できる人」に変われる科学的なメソッドを手に入れることができます。

もう自分を責めるのは終わりにしましょう。さあ、あなたの中に眠る「石を穿つ力」を、一緒に目覚めさせてみませんか?

第1章:「雨垂れ石を穿つ」の真実 ― なぜ小さな努力が最強なのか

まず、このことわざの本当のパワーを理解しましょう。

「雨垂れ石を穿つ」とは、軒先から落ちるほんの小さな雫でも、長い間、同じ場所に落ち続ければ、いずれ硬い石に穴を開けることができる、という意味です。これは、どんなに小さな力でも、根気よく継続すれば、やがては大きな成果に繋がるという希望の比喩です。

ではなぜ、この「小さな継続」が、時として大きな才能や一瞬の爆発力をも凌駕するのでしょうか。それには3つの科学的な理由があります。

- 成果が爆発する「複利効果」 アインシュタインが「人類最大の発明」と呼んだ複利。これは金融だけの話ではありません。日々の学習、筋トレ、スキルアップも同じです。今日の1%の成長は、明日の成長の土台となります。最初は目に見えなくても、その小さな成長が積み重なり、ある時点(ティッピング・ポイント)を境に、成果は爆発的に伸び始めるのです。

- 脳をだます「ホメオスタシス」の攻略 私たちの脳には、急激な変化を嫌い、現状を維持しようとする「ホメオスタシス(恒常性)」という機能があります。いきなり「毎日1時間走る!」といった大きな変化を起こそうとすると、脳は「危険だ!」と判断し、強烈な抵抗(面倒くさい、眠いなど)を始めます。しかし、「雨垂れ」のような小さな変化は脳に警戒されにくく、やがてそれを「日常」と認識し、習慣としてスムーズに受け入れてくれるのです。

- 自信を育てる「自己効力感」 「今日もできた」という小さな成功体験は、脳にとって最高の報酬です。この達成感が「自分はできるんだ」という自信(自己効力感)を育て、次の行動へのモチベーションを高めてくれます。大きな目標を掲げて挫折するより、小さな達成感を毎日味わう方が、結果的に遠くまで行けるのです。

第2章:努力が続かないのは「意志」のせいじゃない!継続を阻む3つの敵

あなたが三日坊主になってしまうのは、あなたのせいではありません。それは、誰にでも忍び寄る「3つの敵」の仕業です。その正体を知れば、もう怖くありません。

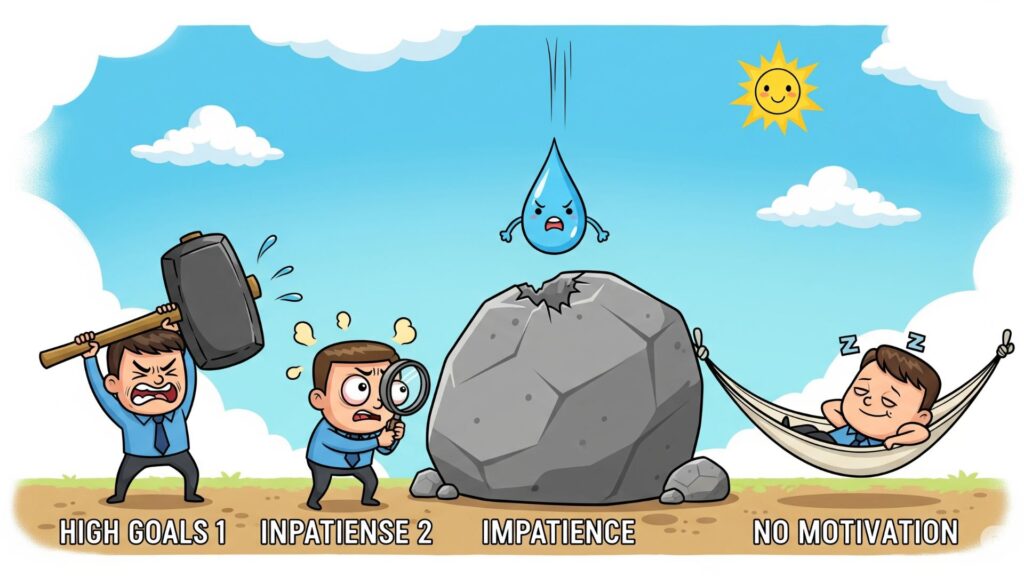

敵1:高すぎる目標設定(いきなり岩をハンマーで砕こうとする)

新年の抱負で「毎日1時間、英語を勉強する!」と誓った経験はありませんか?これは、最初の雨垂れではなく、いきなり岩を砕こうとするようなものです。モチベーションが高い初日はできても、疲れている日や忙しい日にはまず続きません。そして、「できなかった」という罪悪感が、再開する気力を奪っていくのです。

敵2:効果をすぐに求めてしまう(一滴で石のへこみを期待する)

筋トレを3日続けても、お腹はへこみません。参考書を10ページ読んでも、ペラペラにはなれません。当たり前なのに、私たちはすぐに結果を求めてしまいます。そして、目に見える変化がないと「この努力は無意味だ」と判断し、やめてしまうのです。成果には必ず「プラトー」と呼ばれる停滞期があることを、私たちは忘れがちです。

敵3:モチベーションへの過度な依存(晴れの日だけ頑張る)

「やる気が出たらやろう」と考えているなら、その日は永遠に来ないかもしれません。なぜなら、脳科学的には「やる気は行動の後に生まれる」からです。行動することで脳の側坐核という部分が刺激され、やる気ホルモン(ドーパミン)が分泌されるのです。「気分が乗らないから…」と行動を先延ばしにしている限り、モチベーションの雨は決して降ってきません。

第3章:「雨垂れ」を自動化する!脳を味方につける3つの習慣化スイッチ

お待たせしました。ここからは、意志や根性に頼らず、あなたの行動を「自動化」するための具体的なスイッチをご紹介します。

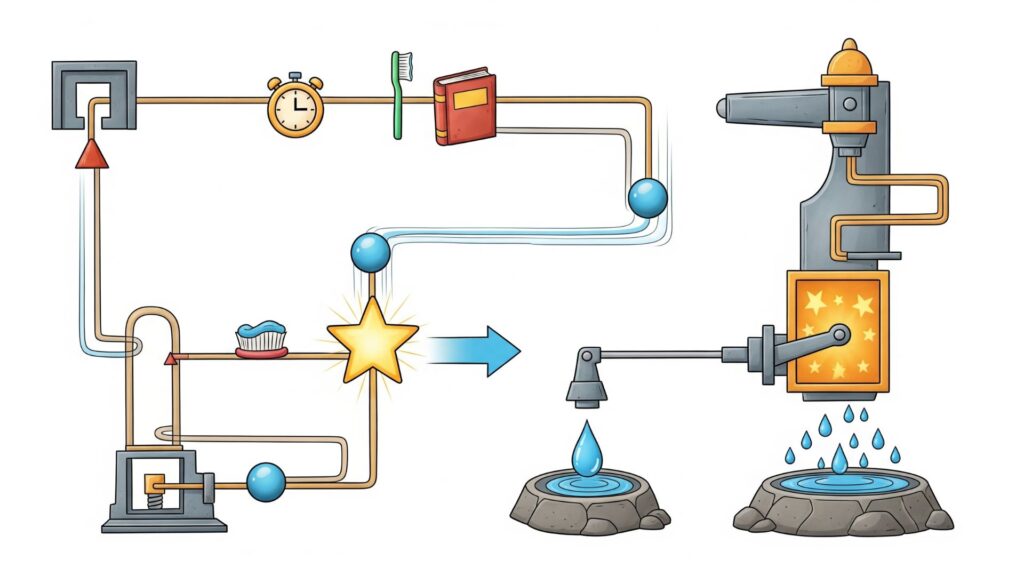

何かを始める時、最もエネルギーが必要なのは「最初の一歩」です。この一歩の抵抗感を極限までゼロに近づけるのが「2ミニッツ・ルール」。

- 「30分ランニングする」ではなく → 「ランニングウェアに着替える」

- 「腕立て伏せを20回やる」ではなく → 「床に手をついて腕立て伏せの体勢になる」

- 「ブログを1記事書く」ではなく → 「PCを開いてタイトルを1行だけ書く」

ポイントは「2分以内で完了する行動」にまで分解すること。バカバカしいほど簡単なタスクにすることで、脳は抵抗なく実行してくれます。そして一度始めてしまえば、意外と「もう少しやるか」となる

「いつかやろう」は「永遠にやらない」のと同じ。行動を習慣化するには、「もし(If)〜したら、その時(Then)〜する」というルールを事前に決めておくのが非常に効果的です。

- もし(If) 朝、顔を洗ったら、その時(Then) ヨガマットの上で1分間ストレッチをする。

- もし(If) 電車に乗ったら、その時(Then) 英単語アプリを1問だけ解く。

- もし(If) 夕食の皿を洗ったら、その時(Then) 資格の参考書を1ページだけ読む。

既存の習慣(歯磨き、通勤など)に新しい習慣を紐づけることで、思い出す手間が省け、行動が自動化されていきます。

スタンフォード大学のB.J.フォッグ博士が提唱するこのメソッドは、習慣化の究極形です。「毎日腹筋をする」が目標なら、「まず腹筋を1回だけやる」。そして、できたら「自分を全力で褒める(ガッツポーズをするなど)」。

この「小さな成功」と「ポジティブな感情」のセットが、脳に「この行動は快感だ」と学習させ、次の行動を促します。「1回だけなんて意味ない」と思うかもしれません。しかし、重要なのは回数ではなく、「今日もできた」という事実を脳に刻み込むことなのです。

第四章:「石を穿つ」日を信じて ― 停滞期を乗り越える心の持ち方

継続の道には、必ず「中だるみ」や「停滞期」が訪れます。そんな時、あなたの心を支える3つの方法をご紹介します。

積み重ねを「可視化」する

カレンダーにシールを貼る、アプリで記録をつける、瓶にビー玉を入れるなど、自分が落としてきた「雨垂れ」の数を物理的に見えるようにしましょう。スランプに陥った時、その積み重ねの歴史が「自分はこんなにやってきたんだ」という確かな自信を与えてくれます。

完璧主義を捨てる

1日できなかったからといって、全てが終わりではありません。継続とは、毎日100点を取ることではなく、たとえ0点の日があっても、また次の日に1点を取りに行く姿勢のことです。「0か100か」の思考を捨て、「1でもできれば大成功」と考えましょう。

未来の自分を思い出す

なぜ、あなたはその目標を立てたのですか?資格を取って活躍している自分、健康的な身体で人生を楽しんでいる自分…。穴が空いた石、つまり目標を達成した未来の自分を具体的に想像し、その時の感情を味わってみてください。それが、今のあなたを動かす原動力になります。

まとめ:あなたの「一滴」が、未来を創る

「雨垂れ石を穿つ」ということわざは、単に小さな努力の重要性を説くだけでなく、才能や環境に恵まれなくても、誰もが偉大なことを成し遂げられるという、時代を超えた希望のメッセージです。

何かを成し遂げるのに必要なのは、一瞬だけ燃え上がる激しい情熱や、特別な才能ではありません。それらに頼ろうとすることは、かえって「できなかった」という自己嫌悪を生み、三日坊主への入り口となってしまいます。

本当の「継続する力」とは、意志の力や気合の量で決まるものではありません。

💡意志や才能ではなく、脳の仕組みを信じ、

💡行動への抵抗感を限りなくゼロに近づけ、

💡既存の習慣に新しい行動を賢く紐づけ、

💡完璧ではなく、ほんの小さな一歩の継続を喜ぶ。

このように賢く行動をデザインし「続ける」こと、それこそが、何物にも代えがたい「自分を変える力」となるのです。

さあ、今日からあなたも「どうせ続かない」と自分を責める人生から卒業しませんか? まずはランニングシューズを玄関に出してみる、あるいは参考書を開いて1行だけ読んでみる。 その小さな一滴が、あなたの未来を確実に創り始めているはずです。

コメント